- 2025-06-20 16:51 1260

- 产品价格:450000.00 元/个 起

- 发货地址:福建厦门 包装说明:不限

- 产品数量:9999.00 个产品规格:不限

- 信息编号:141659626公司编号:17679748

- 林经理 认证办理专员 微信 18950166287

- 进入店铺 在线留言 QQ咨询 在线询价

漳州ISO27001认证顾问 ISO27000认证 认证申请 方便需要什么材料

- 相关产品:

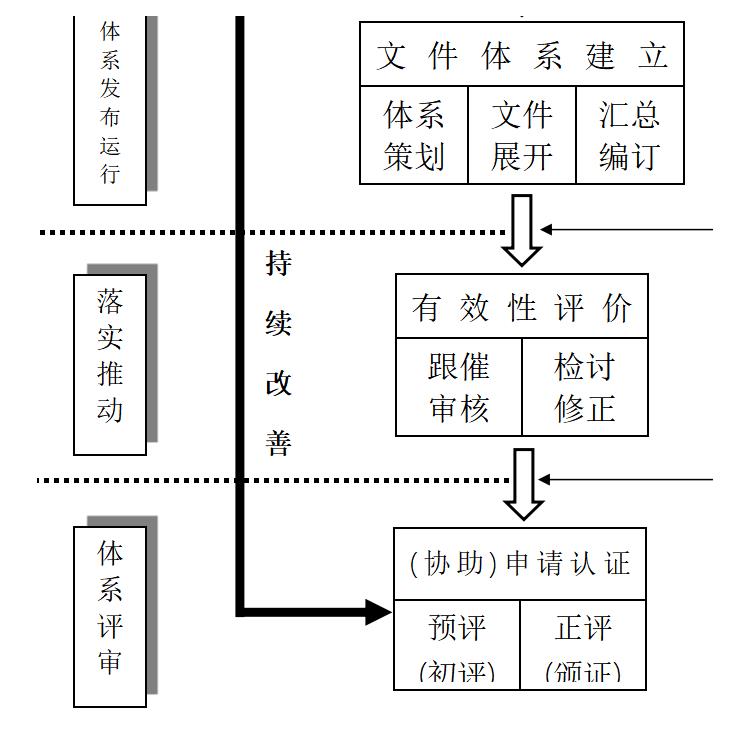

1) 信息安全事件或异常现象所涉及的部门应在信息安全工作小组的协调指导下根据事件或异常现象报告中的再发防止措施考虑进行安全体系的改进工作。

2) 信息安全工作小组应监控并确认相关改进活动的执行,并向信息安全小组报告。

3) 在需要启动内审和管理评审的情况下,根据规定启动相应的审核活动。

4) 信息安全事件管理活动记录由信息安全工作小组保存,作为内审和管理评审的输入。

实施策略

1) 发现一级信息安全事故后,事件责任部门经理会同发现人,填写《信息安全事件报告表》上报给信息安全工作小组。

2) 信息安全工作小组对事件进行判断,调查*,根据事件的不同级别采取相应的控制措施,填写《信息安全事件报告表》。

3) 信息安全事件处理之后,信息安全工作小组应在《信息安全事件报告表》的结论中总结教训,提出预防措施,由相关部门实施。以防止此类事件再次发生。

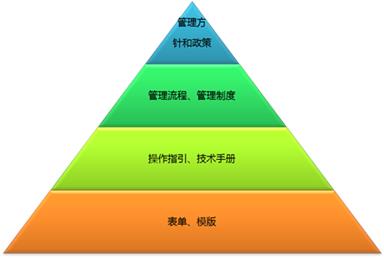

1) 通过监测某控制的执行情况,告诉管理者该控制是否满足标准、信息安全管理体系和管理者的要求。关键性能指标是控制的性能指标,表现为控制的实际表现。通过测定,评价控制执行的好坏,通过有效性、效率、保密性、完整性、可用性、一致性、可靠性等指标来测定控制的性能,关键性能指标是控制执行程度的测定,预期将来成败的可能性,是先导性目标,面向控制过程,关注对于控制至关重要的资源。关键性能指标指出控制要完成到怎样的程度。

2) 信息安全工作小组分析确定每个测**类中的测量方法和关键性指标。

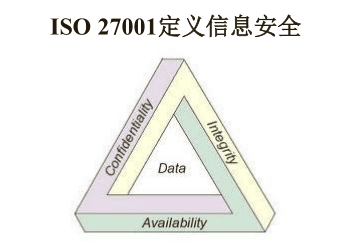

为确保信息安全管理体系(ISMS)的有效实施,根据公司信息安全方针制定信息安全总目标,将保证公司客户信息安全和公司内部信息安全的整体目标分解为信息安全的保密性(C)目标、完整性目标(I)、可用性目标(A),并规定这些信息安全目标C、I、A的计算方法,以便于目标达成情况的考核。

1.1. 信息保密性目标(C)

保证各种需要保密的资料(包括电子文档、磁带等)不被泄密,确保绝密、机密信息不泄漏给非授权人员。公司通过各种控制方式,确保数据不泄密,机密性总目标为公司可接受程度。保密性指标在整体信息安全中的权重为60%;

1.2. 信息完整性目标(I)

信息系统完整性总目标为可接受程度。完整性指标在整体信息安全中的权重为10%;

1.3. 业务系统可用性(A)

保证业务系统正常运行,避免各种非故意的错误与损坏,业务系统可用性总目标为公司可接受程度。可用性指标在整体信息安全中的权重为30%;